相続登記と遺言

遺言と相続登記の関係

遺言書の有無は相続登記においては非常に重要です。

遺言さえあれば簡単に相続登記を終わらせることができたのに・・・という事案は非常に多いです。

遺言があれば手続が簡単に終わるだけでなく、費用を安くあげることも可能です。

なお、遺言に記載されている内容によって相続登記も若干変わってきます。

遺言で相続分指定や包括遺贈がある場合

遺言の内容が「Aには遺産の●分の×、Bには遺産の●分の▲を相続させる」というものであれば、これは相続分指定や包括遺贈として解釈されます(厳密に言いますと、相手方が相続人であるかどうかや、相続と遺贈のどちらの文言を用いているかにより、解釈が違ってきます)。

いずれにせよ、相続分指定や包括遺贈があった場合には、登記の原因は基本的には「相続」になります。

遺言で特定遺贈がある場合

遺言の内容が「第三者Aには●●県にある不動産を遺贈する。Bには残りの遺産を相続させる」というものであれば、Aについては特定遺贈がなされています。

この場合、登記の原因は「遺贈」となり、受遺者と遺言執行者(もしくは相続人全員)が共同で登記申請を行うことになります。

遺言がある場合の相続登記の添付書類

遺言がある場合、通常の相続登記の添付書類に加え、遺言書の添付が必要です。

なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、事前に家庭裁判所の検認手続を済ませておかなければなりません。

遺言がある場合の相続登記は司法書士へ

遺言の有無、遺言の内容によって相続登記の手続が大きく変わってきます。

遺言の文言の解釈や手続の選別には専門知識が必要になりますので、遺言がある場合の相続登記は司法書士にお任せください。

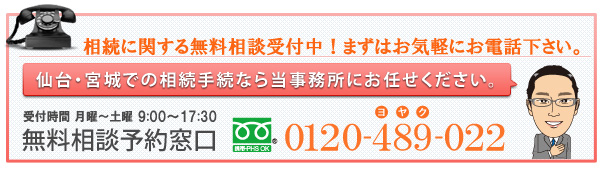

⇒ High Field司法書士法人・High Field行政書士事務所に相談する

- 相続登記は誰が行うの?

- 相続登記は自分でもできる?

- 相続登記のやり方はどこに相談すれば良いの?

- 相続登記の必要書類は?

- 戸籍の取り方や見方を教えて欲しいんですが?

- 遠方の登記所に相続登記を申請するには?

- オンライン登記申請って何ですか?

- 相続登記にはどれくらい時間がかかるの?

- 相続登記の期限はいつまで?

- 相続登記完了後に紙の権利証は発行されないの?

- 相続登記後の登記事項証明書(登記簿謄本)はどうやって取得するの?

- 数次相続がある場合の相続登記はどうやるの?

- 建物の登記が存在しない場合の相続登記はどうやるの?

- 相続登記(法定相続)

- 相続登記(遺産分割)

- 相続登記(遺贈)

- 相続登記(死因贈与)

- 相続登記(相続分譲渡)

- 相続登記(遺留分減殺)

- 相続財産法人(相続人不存在)への名義変更

- 特別縁故者への財産分与による不動産名義変更